Die Hauptarbeiten am Seeleitungsprojekt konnten zu Beginn der 80er Jahre abgeschlossen werden. In den folgenden Jahren wurde das Seeleitungsprojekt mit zusätzlichen Pumpwerken und Druckleitungen ergänzt. Der „RING IST GESCHLOSSEN“ konnte 1984 gefeiert werden.

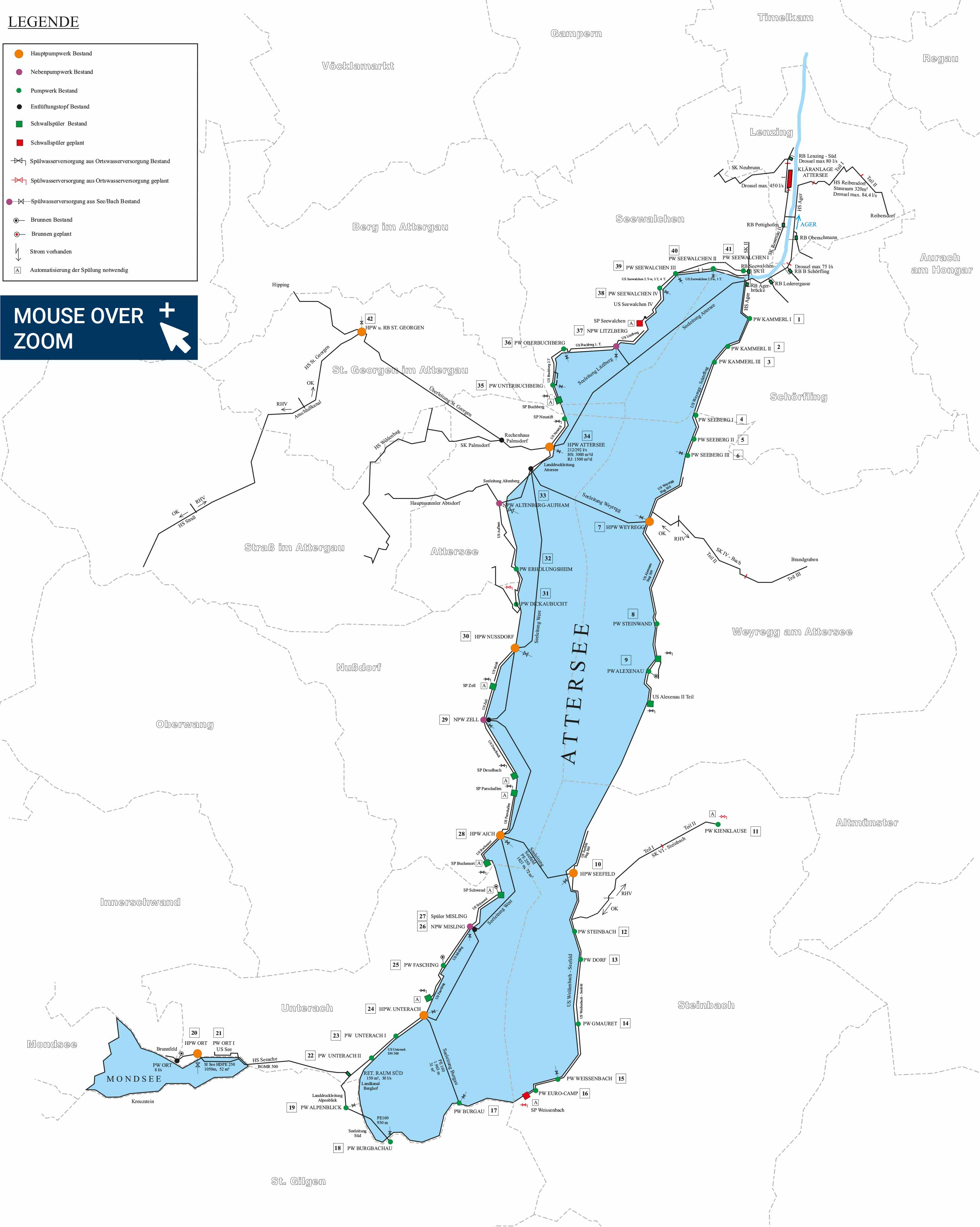

Das gesamte Projekt zur Abwasserableitung vom Attersee besteht mit heutigem Stand aus:

Vervollständigt wurde das umfangreiche Abwasserleitungssystem des Verbandes mit rund 292,2 km Ortskanälen und weiteren 54 Gemeindepumpwerken.

Durch die gute Zusammenarbeit der Seegemeinden, dem Land OÖ und einer großartigen Ingenieurleistung konnte die Wasserqualität, mit vernünftigen Kosten, wieder so hergestellt werden, dass man auch heute noch in einem Attersee mit Trinkwasserqualität baden kann.

Ingenieure und Fachfirmen leisten in der Seenreinhaltung Pionierarbeit! Stellen Sie sich vor: Bis zur Gründung des Reinhaltungsverbandes plante jede Gemeinde am Attersee, eine eigene Kläranlage zu errichten. An den schönsten Badestränden am Attersee sollten die Abwasserreinigungsanlagen gebaut werden. In diesem ehrgeizigen und sehr innovativen Projekt war geplant, die Abwässer aus den einzelnen Ortschaften am See in Uferkanälen zu sammeln und in Hauptpumpwerke zu leiten. Von diesen Pumpwerken wird das Abwasser über ein umfangreiches Seeleitungssystem zum Hauptsammler Ager nach Schörfling gepumpt. Dieser Sammler transportiert die Abwässer in die zentrale Kläranlage in Lenzing zur biologischen Reinigung. Mit geplanten rund 30 km Seeleitungen, 8 Hauptpumpwerken sowie mehreren Neben- und Zwischenpumpwerken wurde damals das größte Vorhaben dieser Art in Europa in Angriff genommen.

Rasch nach der Gründung des Reinhaltungsverbandes Attersee, im Jahr 1964, wurde den politisch Verantwortlichen klar, dass für die Reinhaltung des Attersees eine zentrale Lösung unumgänglich ist. Eine Reihe von Studien zur Lösung des Abwasserproblems am Attersee wurde in Auftrag gegeben. Bereits nach den ersten Untersuchungen hatte sich gezeigt, dass im Vergleich zu konventionellen Ufersammlern die Baukosten wesentlich gesenkt werden können, wenn für die Ableitung der Abwässer Druckleitungen im See verlegt werden. Nach Vorlage der Studien wurde 1971 in den Gremien des Reinhaltungsverbandes Attersee der Beschluss gefasst, das Projekt „Seeleitung und Ableitung der Abwässer in eine zentrale Kläranlage“ von Baurat Dr. Flögl aus Linz umzusetzen.

Eine Vielzahl an technischen Herausforderungen musste von den planenden Ingenieuren bewältigt werden. Zunächst wurde entschieden, die Seeleitungen aus Polyäthylen an Ort und Stelle zu produzieren. Mit Hilfe einer mobilen Extruderanlage, die in Nußdorf aufgestellt war, wurden die Kunststoffrohre mit den geplanten Durchmessern und Längen direkt am Seeufer produziert. Verarbeitet wurden dabei 850 Tonnen Kunststoff–Granulat. Von der „Fabrik auf Rädern“ – einer Spezialmaschine aus Schweden – wurden 31.000 m Rohre mit einem Durchmesser von 160 bis 630 mm und Längen von bis zu 5.400 m hergestellt. Die Leitungen wurden an den Enden verschlossen und schwimmend im See zwischengelagert. Aufgrund der Rohrproduktion vor Ort konnte das ca. 30 km lange Seeleitungssystem in einer sehr kurzen Bauzeit errichtet werden.

Bei der Planung der Seeleitung wurde die Beschaffenheit des Seegrundes an mehreren Testpunkten durch Taucher erkundet und die Trasse durch Echolot vermessen. Die Festlegung der Trasse gestaltete sich als äußerst schwierig und erforderte eine genaue Auswertung der Seevermessungen. Es galt, Zwischenhochpunkte zu vermeiden und die zulässigen Verlegeradien für die großen Kunststoffrohre nicht zu überschreiten.

Für das Projekt am Attersee (mit einer Seelänge von ca. 21 km, einer Seebreite von bis zu 4 km und einer Verlegetiefe der Seeleitungen von bis zu 140 m unter der Wasseroberfläche), wurde als Verlegemethode nach langer ingenieurmäßiger Bearbeitung ein eigenes Absenkverfahren entwickelt. Bei diesem Verfahren wird die beschwerte, an der Seeoberfläche schwimmende Rohrleitung an einem Ende geflutet und durch das Gewicht des einströmenden Wassers, das durch ein Entlüftungsventil am anderen Ende der Rohrleitung entsprechend reguliert wird, langsam abgesenkt. Damit das Rohr beim Absenken keinen Knickbruch erleidet, wurde es durch das Aufbringen von Zugkräften (mittels mehrerer Schiffe) gestreckt gehalten.

Dies schließt sich in 0Sekunden